原子力システム研究開発事業及び原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ 成果報告会資料集

重イオンビームによる植物変異当代固定の利用のための基盤研究

(研究代表者)今西俊介 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構・野菜茶業研究所

(研究開発期間)平成21年度〜22年度

1.研究開発の背景とねらい

野菜などの作物では、環境適性・病虫害耐性などを求める生産ニーズおよび急速に多様化する消費ニーズに対応するため、“より良い”品種を“より早く“育成することが求められている。一般的な交雑による育種では、交配・選抜を繰り返す必要があるため品種開発までには長時間を要し、急速なニーズ変化への対応は容易ではない。突然変異の誘発による育種手法は、現品種に新たな形質を付加(もしくは欠失)させるため、比較的短時間で目的の形質を獲得した優良系統を選抜可能であるが、野菜など種子繁殖する作物では形質の遺伝を確認・固定することが必要であるため世代促進などに労力と時間を要する。

重イオンビーム照射は、他のエネルギー線より数千倍程度大きな影響を軌跡に沿った極微小範囲の物質に与えるという特長を持っており、目的形質だけに変異を生じた系統を分離しやすく、有用な突然変異体を効率的に得ることができる手法として注目されている。また、相同染色体の一方に誘起した劣性変異が表現型に現れるのは、メンデルの法則に従えば変異誘発2代目以降となるはずであるが、重イオンビーム照射により変異を誘発したピーマンでは、1代目(照射当代)で劣性変異が固定することが、本研究代表者らの研究所によって報告された。

本研究は、トマトをモデルとして、重イオンビーム照射による誘発変異発生の分子メカニズムを明らかにし、照射当代における突然変異の効果的な誘発方法確立のための基盤整備をすることを目的とする。」

2.研究開発成果

2.1 照射当代で見られた変異関連遺伝子の探索

照射当代でアナンサ(花器官異常)型変異が見られたトマト系統および野生型トマト系統について、RNAを抽出し、リアルタイム-定量PCR法による遺伝子発現の詳細な解析を行った。その結果、花器官形成ABCモデルのうちクラスBに属するAP3およびTM6の遺伝子発現が、野生型トマト系統では蕾から花に発達するについて上昇するのに対して、アナンサ型変異系統では顕著にレベルが低いことを明らかにした。

2.2 重イオンビームによる照射当代植物変異誘発条件の調査

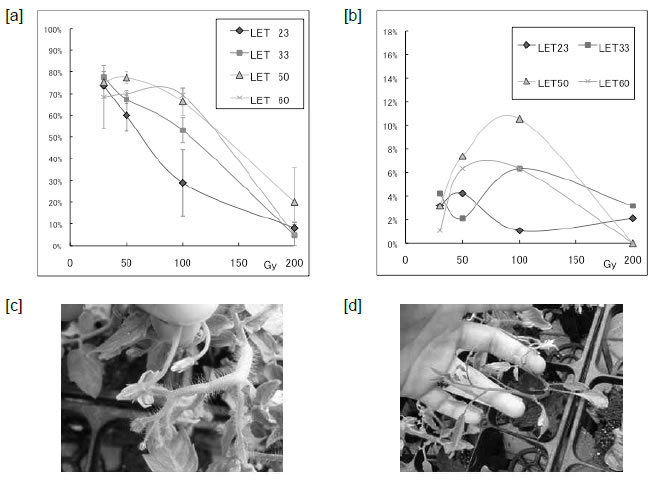

理研仁科加速器研究センターにおいて、種々の核種、強度および線エネルギー付与(LET)条件でトマト種子への重イオンビーム照射を行った照射当代約6,350系統分を播種し、生存率を調査した。その結果、12C6+照射では本葉展開率の減少が見られはじめる強度100Gyにおいて、LETによって本葉展開率に大きな差が見られた(図1 [a])。今後、50Gyから100Gyの間で詳細に条件を検討することによって、より至適な変異誘発条件を明らかにできる可能性がある。また外観異常を調査した結果、12C6+、LET 50 keV/mm照射において、100Gyで外観異常のピークが見られた(図1 [b])。ここで見られた外観異常は、優性変異や照射そのもののストレスに起因している可能性があり、後代への遺伝性およびその様式の解析が必須である。外観異常が生殖器官以外で自殖後代が採種し得る可能性がある候補株(図1 [c][d])を用いた解析が望まれる。

[a] 炭素照射当代種子の本葉展開率。

[b] 炭素照射当代種子の変異率。

[c] 毛状突起異常株(C, 100Gy, LET50 keV/mm、上)と野生型(下)。

[d] 草型異常株(C, 100Gy, LET50 keV/mm)。

3.今後の展望

本研究は、重イオンビームという日本が先行する技術により、従来のメンデル遺伝では理解できない新規な誘発変異の発生メカニズムを分子レベルで解明し、育種にかかる年限と労力を画期的に圧縮することによって、目的の品種育成を効率化し得る可能性を持つ。本年度の結果は、次年度の遺伝様式の解析、機能解析、遺伝性と再現性の確認等によって、重イオンビーム照射による誘発変異発生の分子メカニズムの解明と、照射当代における突然変異の効果的な誘発方法確立のための基盤整備に繋がると考えられる。

本研究で材料とするトマトは日本でも世界でも最も多く消費されている野菜であり、また得られた成果はトマトを含むナス科野菜に限らず他の作物の育種の効率化に応用可能である。トライ&エラーの側面が大きい育種技術開発に科学的な根拠を提供することによって、計画的にデザインされた育種を効率的に行うことが可能となると考えられる。